半月喃(五)

——在Artand上的301天

半月喃(五)

——在Artand上的第301天

生活用它的力量削弱了我的计划,这始终是一场不能赢的对抗游戏,就算人的力量再强大,到最后死亡将至,依然要对这个世界心服口服。捱到今天写第五篇的时候,头痛欲裂,每个月如大姨妈光临我处的还有几天的头痛,脑袋里像有个皮球弹跳不止,不知道身体要做什么动作才能让顽皮的神经老实一会儿,我的内心在模拟我的“体向”世界,渴望有一种“向力”带我穿越重重阻碍,去往没有重压的幻境里沐个浴,我要洗脱所有有关我的的身份和关系,无意识无心绪地走走跳跳,说说笑笑......我故作轻松的开篇如是道。

尽管我带着母亲跑了几次医院,依然没有阻拦住母亲第三次发作急性脑梗塞。那天我拉着母亲在宜家商场里闲逛,丢垃圾折返的我看着母亲突然向左倾斜越来越厉害,她的脚步越发拖沓起来,好几次险些绊倒,那一刻我有不好的预感,回到家后马上预约了医生,第二天早起就赶去医院(母亲哭诉着身体的异常,全身无力,不能出门),我告诉医生开的药吃了没好转并且有严重的趋势,老医生说:人都这样了,你还跑过来问我,中风救治的黄金时间是六小时内,赶紧送医院呀!离开医院的我走在天桥上,身体一阵发紧,忍不住哭了起来,我很无力,责怪自己不能理智地分辨情况,没能在头一天第一时间送她去医院,而是被母亲的情绪和意志所左右着。我很慌,上了公交车,又坐过了站,下车后慌不择路,只能向路人询问最近的地铁站怎么去,我一边走一边打电话给一个大脑睿智的90后宝妈朋友,她会帮助我迅速镇静下来,我又联系了一个画画的老友,告知情况并找他商量怎么劝母亲去医院,我做好了住院的准备,剩下的就是怎么搞定母亲,她已经哭闹了好几天要我给她买票回老家,后来才知道她很害怕死在广州,也害怕被火化。

我用了六年时间学会成为孩子眼里的大人,却还没学会成为老年人眼里的成年人,她一哭闹,一喊叫起来我就只能在那里熬着,内心摇摇入坠。

我开始学会表演。到了楼下的时候,我整理了一下自己的情绪,进了家门,我说医生叫你最好去一下医院,就做个检查,没事的话就回家来慢慢调养,要是上次那个医生开的药不对,就换个药,但你肯定要去一趟医院,还是要听医生的话。听完我的话,我看到她痛苦的表情马上要发作一场啼哭,我赶紧故作轻松地说:你得去医院让医生看看,如果没有问题,我马上给你买票回家,要是医生说你暂时不能回家,得吃药治疗,那你就治疗好了再回家嘛,人得讲道理不是?......她几次想要发作她的情绪都被我强行给拦了回去,我拿着包去装她的衣服,她很敏感,问我带衣服做什么,并声明自己绝对不住院,我夸张地把衣服都捡了出来,说道:是啊,我这也是担心你出去禁不住大便嘛,估计没啥问题,不带了!没事的,检查了就回来,反正你也不清楚你现在的症状严不严重,我们就是让医生给个诊断,医生说没事那我今天就给你订票,要不然我哪敢给你订?我扶着她走出了家门,到了医院急诊部,很快做了一系列检查,医生确诊是急性脑梗塞,说有必要赶紧入院治疗,我马上为她办理了住院手续,到晚上7点多我的核酸结果出来后我和她才正式入住了病房,大字不识又听不懂普通话的她这时候才知道被我骗来医院住院,她开始骂我,但她在家里的那种焦虑和痛苦显然已经消散了许多,没有比医院更有安全感的地方了,面临死亡的恐惧也暂时消退了。

在医院整整住了23天,疫情期间,住院部采取封闭管理,我办理了陪护证陪住在病房,孩子在幼儿园请了长假由孩子爸带着,在医院住了几天,压抑的气氛令我十分难受,尤其是一对把医院当家的母子,那母亲目测也快七十了,三十左右的脑瘫儿子走不了路,长期躺床和坐轮椅,他们的床底下和靠墙位置都塞满了大大小小的塑料袋包裹,地上总是铺着用脏的病号服,尿盆等,很像个小型的废品回收站,面积仅仅十多平米的八床房里面,病人加陪护者,一共住了十几个人,每天排队用卫生间十分痛苦,夜晚脑瘫儿子不时发出奇怪的声音,每个床的人都在打电话玩手机,有的音量特别大,护士时不时过来量血压,打针,查房,有老太太四点多就起床制造噪音,不到五点换开水瓶的人又来捣腾一圈,我睡不好,母亲吃不好,吃惯了大油大盐的她都快到了绝食的地步了,我只能想法子叫孩子爸亲自跑一趟,带衣服带饭食,我在门口接应,顺便让他带来了很特别的东西——画材。

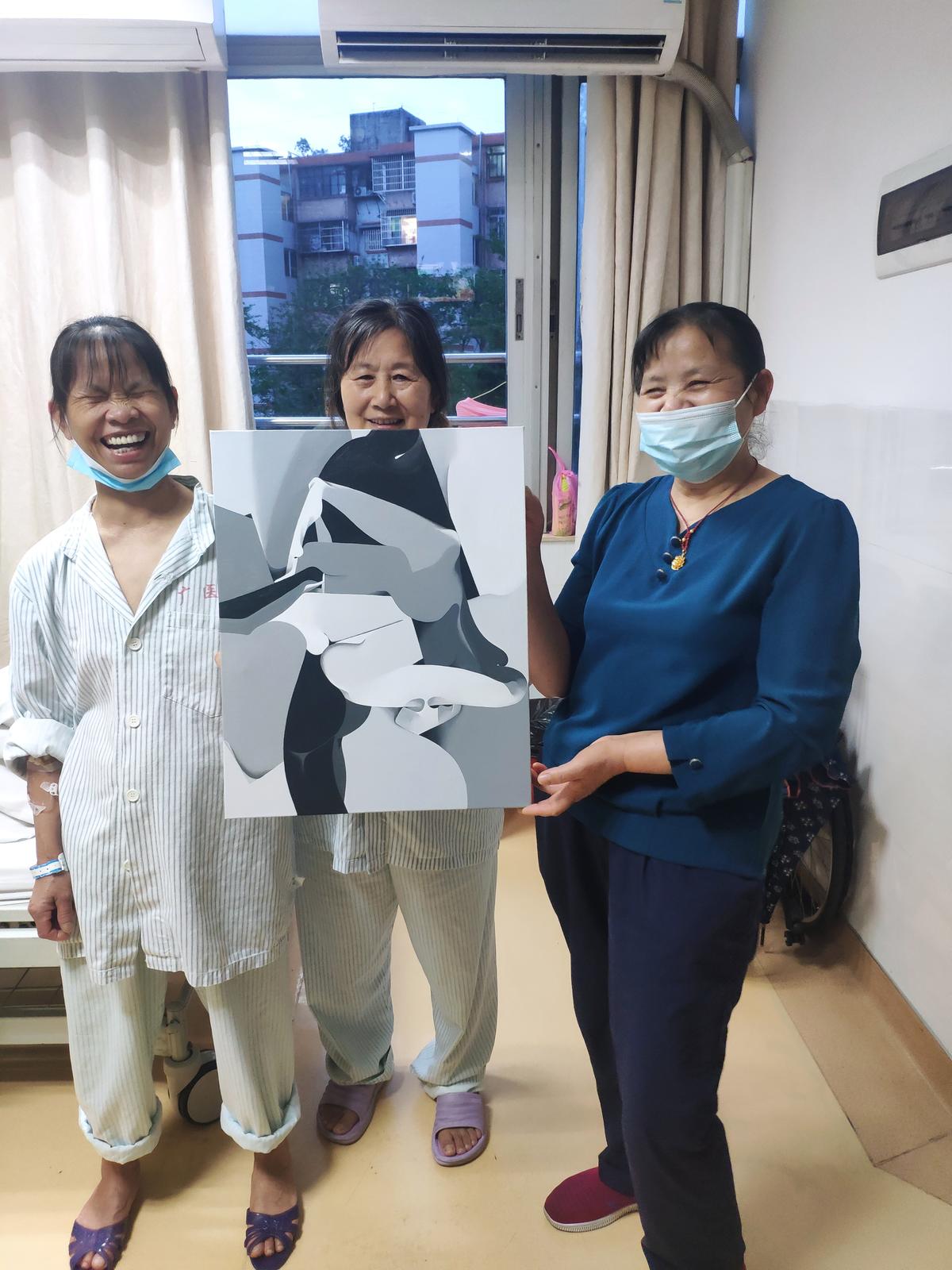

我开始动笔画画,一天,两天,三天,病房里的嘈杂依旧在继续,但是某种剑拔弩张的气息在悄悄消退,毕竟,病痛的人在承受病痛的同时还要面对狭小的空间里所有的不如意。他们开始的时候只是路过时顺带看一眼,后来有闲工夫了,就站在我旁边看着,嘴角洋溢着笑,“你这个画的是什么?”“你是做设计的吗?”“这个是做衣服的纸样吗?”每天都有人问奇怪的问题,隔壁床的一对老夫妇出院了后,来了一个幽默风趣的老大爷,当他看到我画画时,他两眼放光,说自己是老广美出来的,在这里遇到同行彼此都格外激动,他开心地讲述着他从艺的经历,没多久,他之前病房的病友家属过来问候他,这是一个四十来岁的男子,生病的是他十六岁的女儿,我早就注意过楼道里那个头发剃光的女孩,她的五官长得非常好看,总让我忍不住多看几眼,她剃光头发的脑袋上有手术缝合的环形轨迹,他总是举着输液瓶在楼道里来回走动。他爸爸兴奋地参与了我们探讨艺术之路的话题,他说自己女儿也十分喜欢画画,想以后参加艺考,不一会儿他就把女儿叫了过来,她爸爸热情地叙说着她的情况,原本在我看来冷艳气质的她突然变得娇羞起来,她孩子气的一面也显现了出来,她爸爸希望我能够鼓励她,并通过我讲述的创作经历让她感受到走向艺术之路也是一件很美好的事,这样有趣的谈话过后,病房里的气氛好像越来越和谐了,我母亲因为感受到来自女儿带来的“荣耀”而少了很多焦躁和哭泣,我把上底色的工作交给她,她十分高兴。多少年来,她早已不觉得女儿画画是什么独特的事,更多的是焦虑我从来没靠画画挣过一分钱,甚至把她小姑丈的话听了个结实:画画这种事没有出路,很多人画到老死了也挣不来一分钱。来广州的日子她看到我画画,包装后发货,钱款到账,一幅又一幅售出,心里多少是有些欣慰之情,现在她亲自拿着笔画来画去,这里面隐藏的快乐多少排解了生病带来的恐惧和痛苦。

抽血化验、CT、灌注CT、核磁共振、造影,所有的检查都做了一遍,她左脑的主干血管那里重度狭窄,坏死的脑细胞面积不小,灌注CT的结果显示已经到了必须要安装支架的程度,只是要等到血管老化了才能安装,一开始我是瞒着她的,但她疑心很重,觉得我和医生都在骗她,后来我不得不把实话都告诉了她,她才不至于闹个不休。她的静脉血管很细,每次打针或抽血都要忍受五六次扎针的痛苦,通常护士把针扎进去了,却不见回血,抽血的话总是出来几滴就停止了。做造影术的那一次我也是急坏了,医生说的一个多小时的手术,两个多小时母亲还没有被推出来,等出来的时候她带着哭腔哽咽地说:我大出血啊!原来手术是正常时间内做完的,只是创口的大动脉出血比较严重,医生按压了近一个小时。母亲忍受着治疗带来的痛苦,也享受着被当成公主悉心照顾的待遇,她是病友口中的“公主”,我总是想办法偷溜出去给她买健康又合口味的食物,给她洗澡,照顾得比较细心,相对残酷的另一面则是,同病房里有一半的病人是没有人陪护的,有个别人请了护工,他们的儿女都很忙碌,基本就是电话联系,有一个老大爷身体里已经安装了三个支架,大动脉那里新长了个大泡,非常危险,他还有痛风,七十多岁的他单脚跳着去上卫生间,每次他提着垃圾袋准备去杂物间扔垃圾,我都会截住他帮他扔,独孤老人越来越多,生命的枯萎效应也接踵而至,这是无可避免的现实。

母亲出院到今天快一个月,她要在我这里住够两个月再回医院做支架手术,孩子也上学了,一切恢复正常。我在忙碌打理生活琐碎之时,见缝插针地继续我的创作,努力让生活和艺术并肩同行,它们于我缺一不可。回到创作,我已经不能享受独自创作的那种宁静了,母亲看着肥皂剧,我则在一边画着画,一边回答她各种疑问,一心两用确实挺为难我,但我不能再为艺术做什么挣扎,我平涂着每一块颜色,尽量细致入微,我所需要修炼的,也即是在某种喧闹中的“隐”,消除各种杂念,将我世界里紧要的事物排列在我修建的轨道上,掉队的,让它们跟上,脱轨的,将它们引回正轨,它们在轨道上匀速前行,如此这般,方能让我活出个心安。

同时,我嗅到了一些东西,韶华不再,向外的发力经常扑空,世界的舞台所专注和锁定的基本都是每个生命最高光的时刻,青春始终是无敌的,大部分的生命都在顺势而为,就像排队领奖一样,领过了就没机会回头重来一次,但也有些生命选择打破约定俗成的规则,重塑辉煌,但毕竟是少数。没有比现在的我更为客观的感受体了,我早已领过了属于我的一份奖,现在想来也说不出什么深刻的感受,曾有很长一段时间我是挣扎的状态,我想重回舞台,我害怕自己的存在感消失殆尽,害怕身体一点点减少所占据的空间,害怕我周围的氧气也短斤缺两,而如今,我已不再挣扎,学会减少呐喊和呼唤,学会保存剩余的体力和精气神,平心静气地呆在有些萎缩的身形里,不出离,不内卷,做最值得认真的事。这大概就是人们口中常说的“无我”状态。在漫长的“中世”时光里,我在自己的轨道默默前行,偶尔用余光看看舞台上源源不断的表演,现在我更多时候是在成全身边的生命体,看着它们逐渐变得饱满旺盛,我心里也会欣然一笑,无愧于心。

“体向”主题里的“关系”系列还会继续,从不同角度观看人类社会中千奇百怪的关系。这篇琐碎的文章里我絮叨了我与亲人的关系,我与外在世界的关系,很“微观”的细枝末节,切合着真实的时间、人、事,它们枯燥、乏味同时充满了生活那很大一面不好看的部分,与我们理想的生活完全背离......就如同人可以浪漫到在夜空下买醉叫嚣吟诗歌唱,也可以现实到在凌晨四五点走街串巷收扫垃圾,并用长满茧子的手去收拾地上的碎酒瓶子、易拉罐和串羊肉的木签子,他们可以是同一个人,为什么不能是同一个人呢?世界已经进入了前所未有的扁平时代,所以,即使自己与自己相处,也可以是任何的任何,不用拧巴,就好像我们被抛向了海里,浮上海面后的我们不知道即将被漂向何处,但我们不能害怕,放弃挣扎,保持均匀的呼吸,这便是恰如其分地在活。

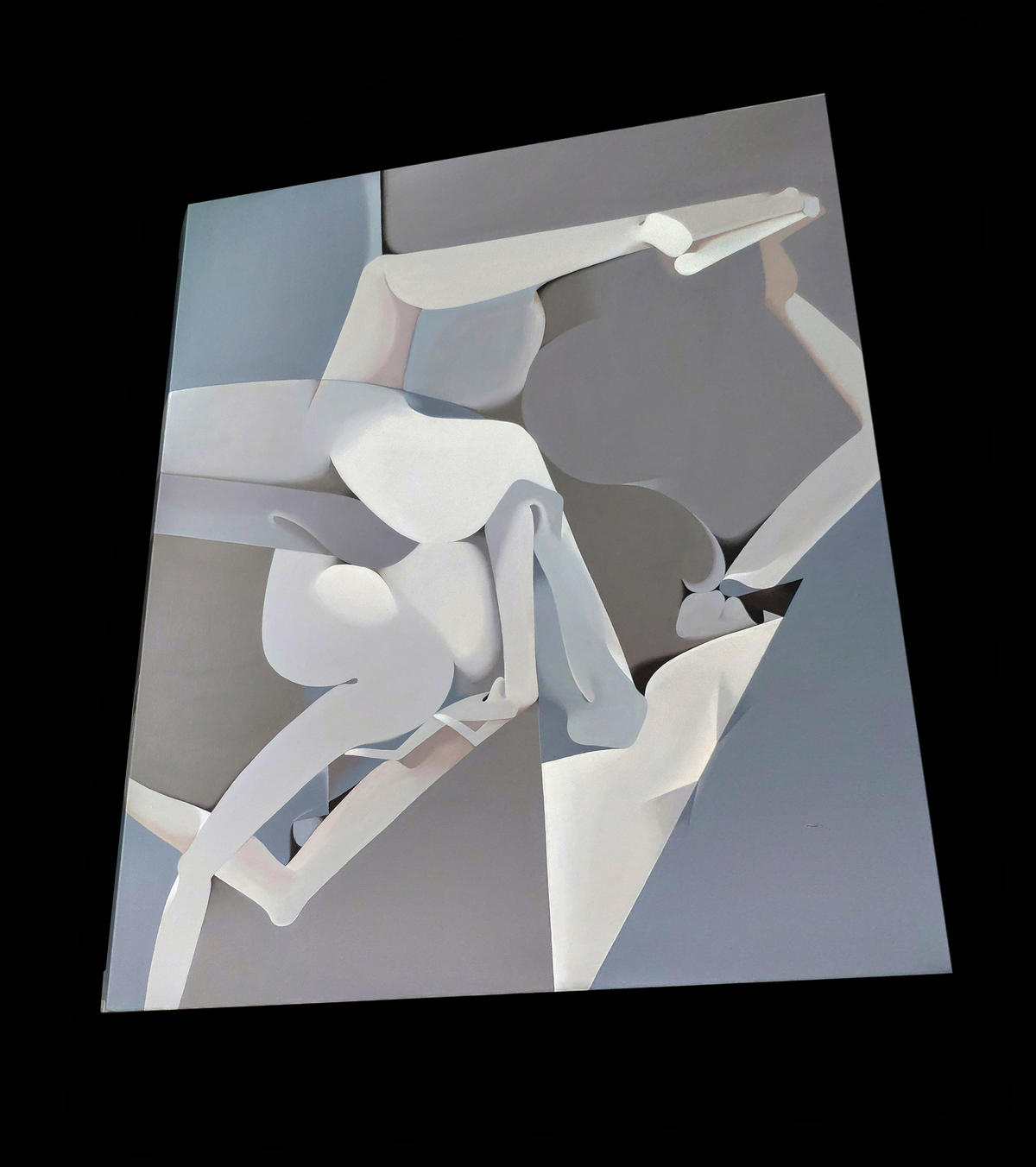

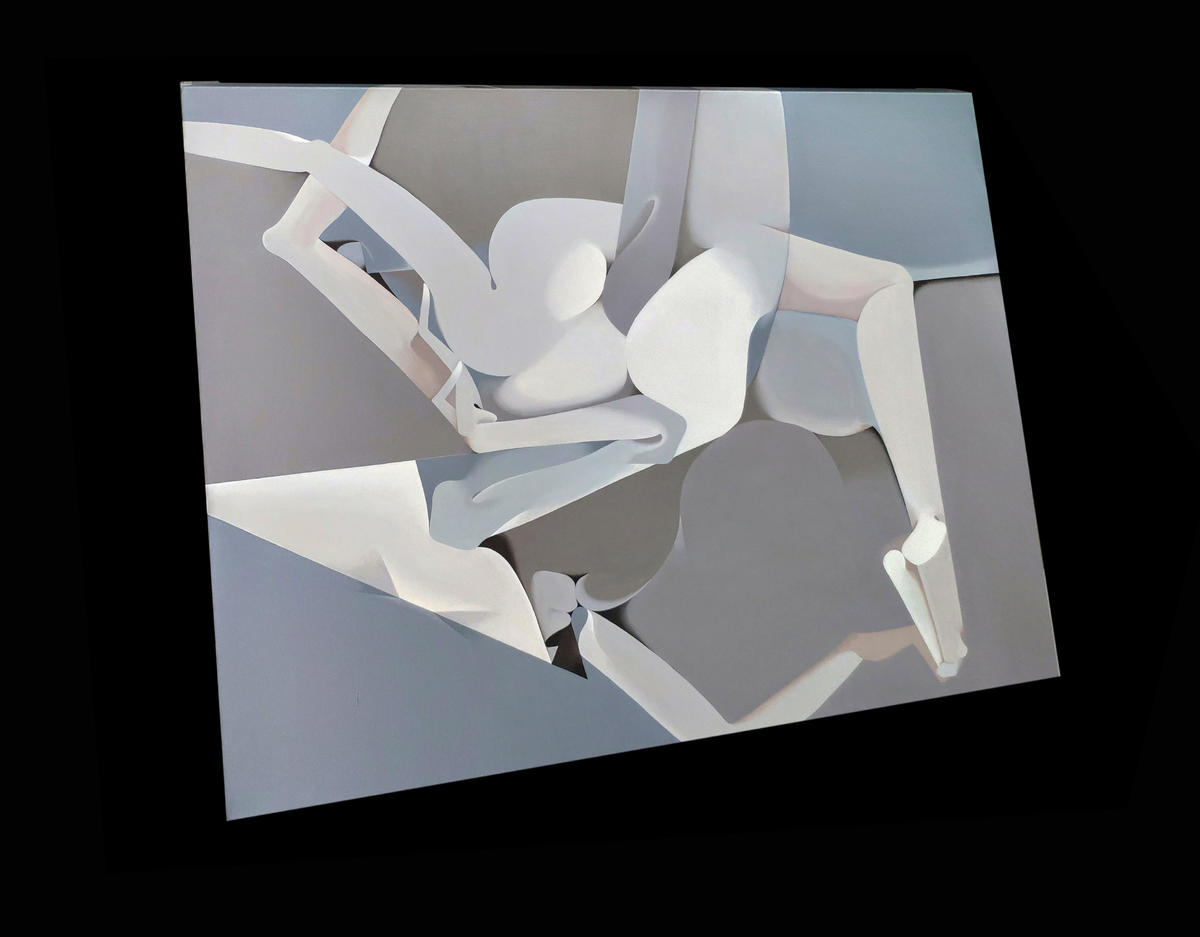

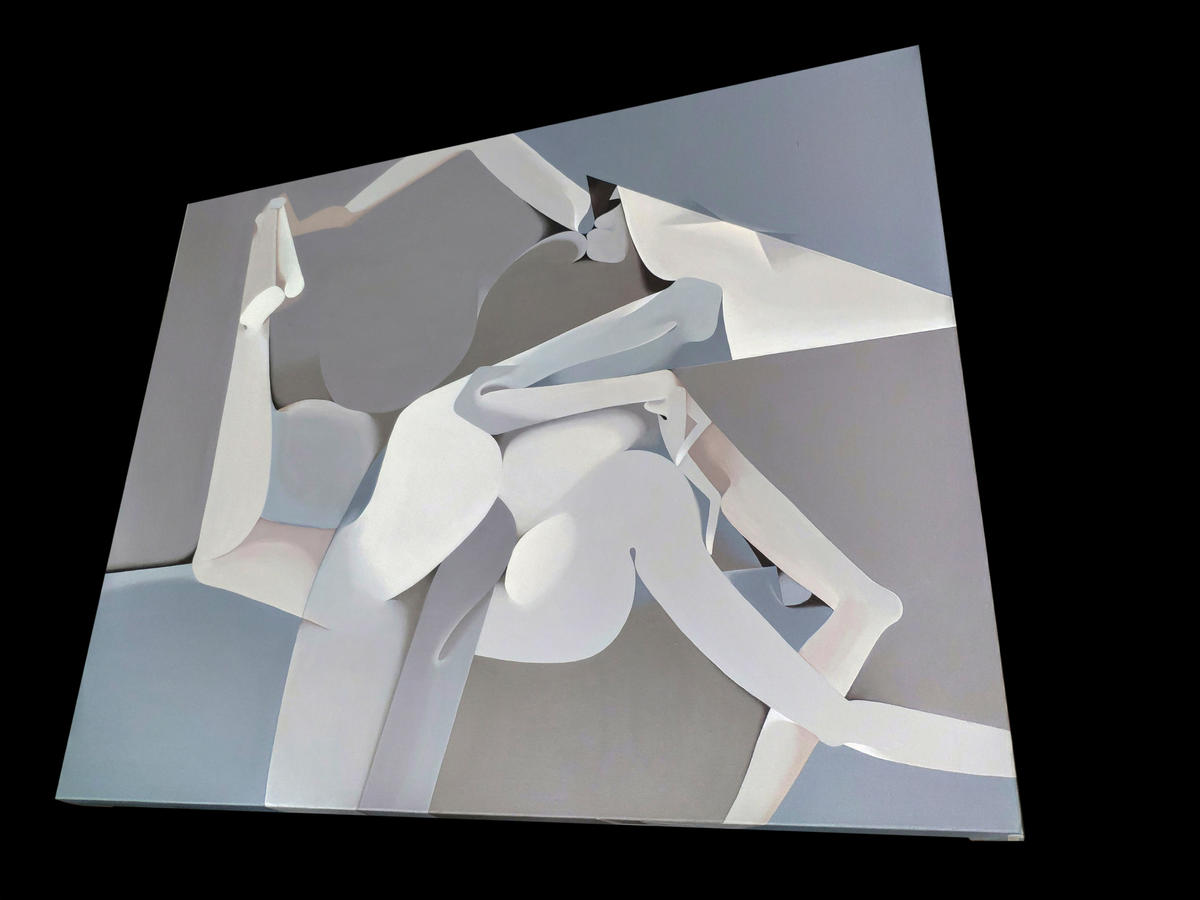

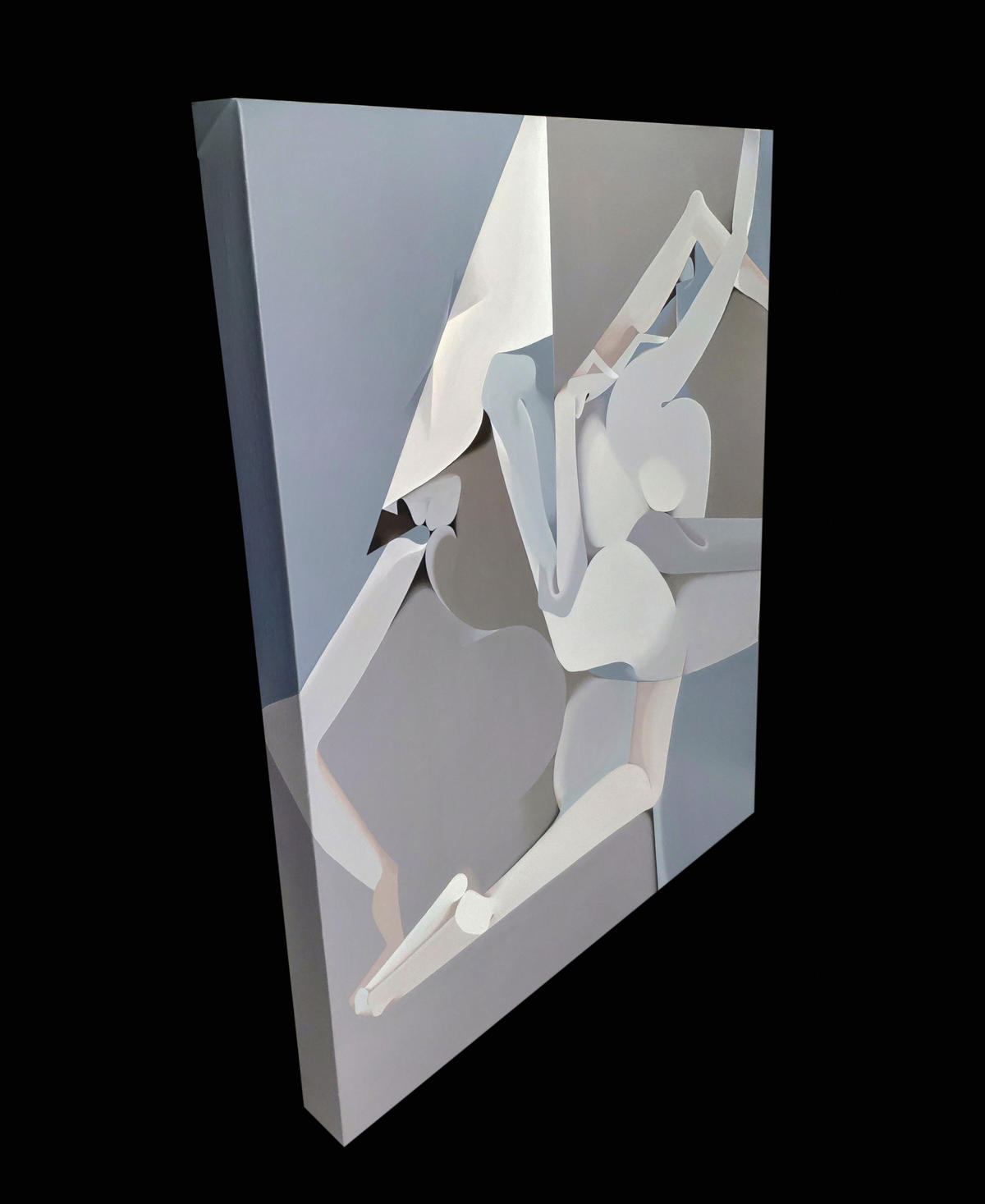

本次自荐作品:《体向系列之关系156》

这幅作品起稿于2月15日,正式完成历时了三个月,我自己刚刚查看也颇为惊讶,因为我以为我只是花了两个月时间而已,时间比我想的更为冷峻无情,我看着眼前这幅作品,居然不能说出强烈的感受,因为我没能够拥有一整块的时间去画过它,有藏家说这幅作品情感饱满,有烟火气息,更接近人性的本真,或许就是这样,它在母亲碎碎念的“伴奏”下“走走停停”,我是母亲的精神垃圾桶,是孩子喊一万遍“妈妈”的掠夺下的世界之眼,而我的笔像我分化出的另一个身体,做着它该做的事,我可以无我,可以分解,可以夸张变形,可以随着“体向”而活,而画。

体向系列之关系156的创作过程图

我和妈妈

我和孩子

在医院画完第三幅画

住院前妈妈在楼顶撒的玉米种子一个月后长高了