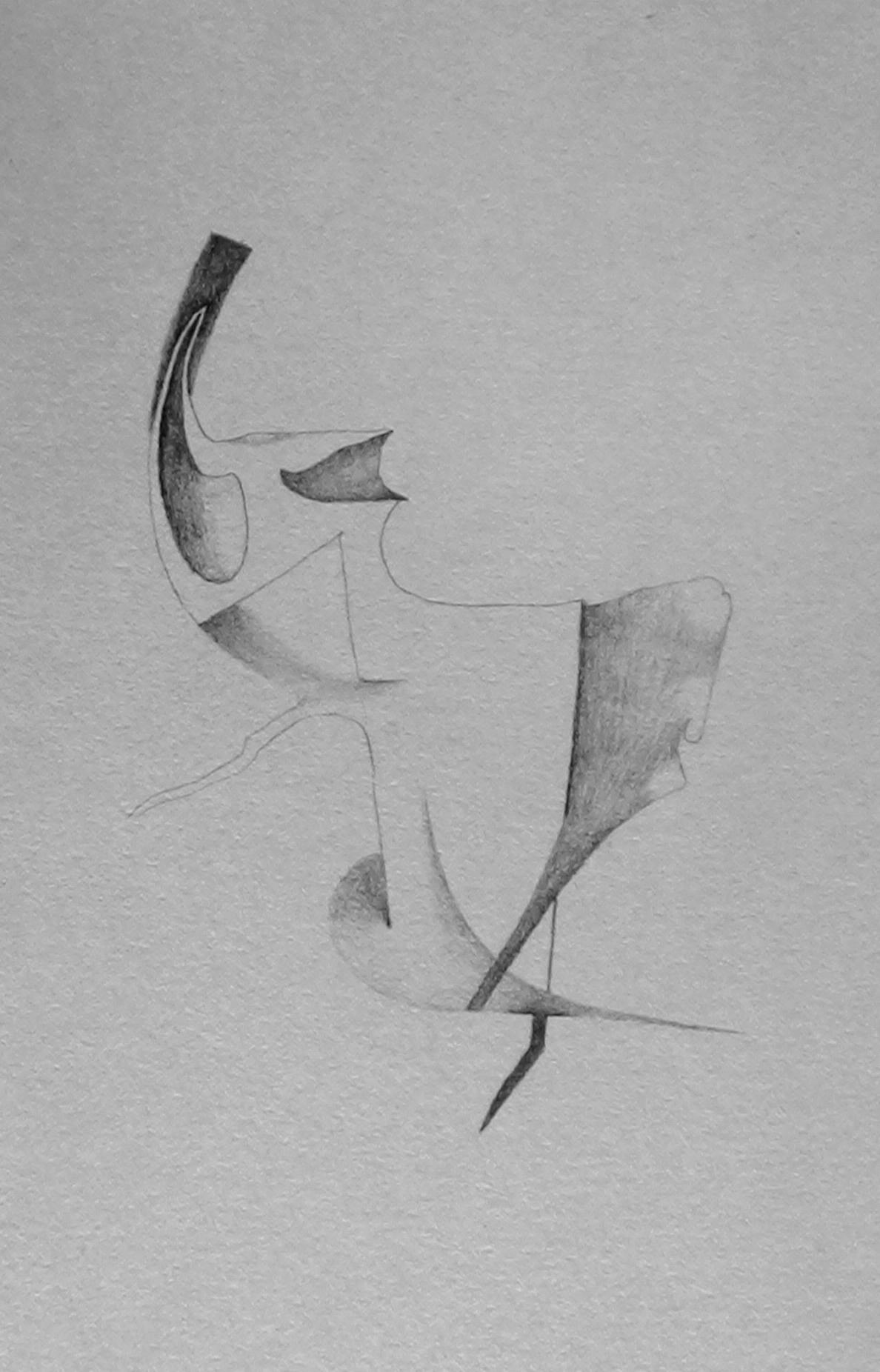

第一批体向系列作品的诞生

从绘画语言到《体向系列》

——解析我的绘画作品

文/秦姣姣

绘画语言在绘画中充当着极其重要的作用,除去宗教主义绘画,因绘画语言而起的艺术革命多而早于因绘画蕴含的思想所引起的艺术革命。比如印象主义绘画,绘画语言就是印象主义所表达的全部。在现代艺术里,除了在绘画语言方面有所革新,思想尤为明显地主导了现代艺术,尤其典型的是波普艺术。波普艺术像是一匹野马,它疯狂地飞奔到了悬崖边。现在,无论是绘画语言,还是绘画里的思想,都有点山穷水尽的意味儿,当然,未知的一切依然对艺术有着致命的诱惑,它是艺术前进的动力。

我曾记得在大学的时候,问了老师一个问题:好的绘画作品是否就是表达出了自己想表达的东西?老师说:用高级的方式表达出来才算一幅好的作品。思前想后,觉得是这么个道理。绘画想表达什么思想,自然比不上文字来得清晰、具体和全面;绘画想表达情感,也不及音乐来得直接而有力。现在,绘画,有它自身的语言,这意味着它在时间和空间上有它自己的维度,这是文学和音乐都无法替代的,绘画语言令绘画不断开拓自身的疆域,使之在人类文明的金字塔上独占一角。

我得回顾一下在我的从艺经历中对绘画语言的感知与探索过程。

石膏几何体,石膏头像,静物,人,风景,这些都是习作的对象,习作意味着严谨,把天然中无知和散漫的东西都集合起来,用力挤出“自由”的空气,使一切在某种真空的状态里逼近质感和重量。目标明显地排列成阶梯状,我能感知它们,每上一步就开始欢呼。走上最后一个阶梯后,我陷入了无边无际的细碎中,我由精明地穿梭在小细节里,变成毫无知觉地、机械地动着笔,不用思考也能“认真”地画下去,那绘画就必然变成了工艺,它那诸多的细节在侵吞大量的时间——要的,只是时间而已!从那时起,我开始敬佩那些工艺工作者,也佩服那些画唐卡的虔诚之人,他们服从某些艺术形式的内在规律,用熟练的、能驾驭的技巧,或者用严谨的、饱含感情的态度,把工艺的美带进生活的方方面面。但是,这一切基于制定好的规则,就像一个公司的运行模式,合理、完美的模式,加上公司全体人员尽职尽责,完美地配合,等等,这一切能让一个公司获得巨大的成功。区别就在这里,纯艺术是这一切之外的东西!它首先必须是自由的,它是个人化的,是探索性的,它需要比“敬业精神”更高的态度,它——不再遵循服从的机制。

刚开始不对着实物画画,确实是一件非常困难的事情,我无法适从,一二十种颜色就在我的调色盘上,我竟然无法调动它们,我画上每一笔都会感到失望,乃至我想反悔,想回到习作的快乐中安逸下去。那段“逆水行舟”的日子是漫长而痛苦的,为了防止同学和老师看到那些丑陋而拙劣的画面,我把一堆大画框、桌子围成了一个狭小而封闭的小空间,我像老鼠一样钻进去,我用耳机里的音乐盖住了现实空气中弥漫的恐惧,音乐的幻觉迷惑了我的眼......,是的,我成功了!我开始能做到画我想象中的一切,即使画一个具体的人物——也没那么难,不,不再需要模特儿,不再需要眼前的一切存在!

挣脱了习作的桎梏,挣脱了具象的统治,我开始尝试画抽象的东西,那还是2006年的时候,回想起来,我已经不记得我出于什么念头去画抽象画,总之,我爱上了单纯的颜色的游戏。就像我把一大堆画框围成一个封闭的小空间那样,抽象画变成了保护自我的一个神秘方式,抽象画画面的气流就是我灵魂的特质,它忠实于灵魂,不再像现实主义那样小家子气地忙于叙事,通过一个静止的画面去猜测流动的情节。相对现实主义,我个人认为抽象主义可以被叫做“真实”主义,这个“真实”不同于遵从表象世界的真而实,表象世界里遍布假象,这个“真实”等同于本质,它更内在,逼近内核。

我喜欢的艺术家从我的老师,梵高,高更,莫奈,莫迪里阿尼,波纳尔,夏俊娜,到毕加索,培根,米罗等,我从不刻意模仿他们,但是总会“神不知鬼不觉”地带点影子,这样“不小心”躺进他们的摇篮有点舒服,但是内心惶恐。面临这么多美丽的“陷阱”,我害怕了,如果我将继续画下去,那么处在任何一个温室都是在自杀。

我很清楚我是什么样的人,我从来不临摹,从来不刻意模仿,从来不复制自己的画作,也从来不重复某一种感觉,所以,从拿起笔那一天到现在,我定义我的作品是试验品,我对自己画作的喜欢仅限于画作完成的前后不过几天的时间,我在寻找一种专属于我的、极其个人化的东西,但,这太难了。

首先,我认为我如果还在陶醉油画中的笔触感,那就是在浪费生命。我知道,有很多画家都是踩着前人的路再创奇迹,但我不属于那类,我的个性阻止我这样,而我的绘画必须符合我的生命特征。所以,油画中的笔触感的权力越来越大时,而我又一直依赖它而获得自我的安逸和别人的认可时,我反抗了。笔触的强劲就像音乐一样能立竿见影地触发出人的情感,它具有某种天然的野性,它是力量,它是油画的“味道”,它是开启观者感知的大门,除此之外,我认为再无其他,即使画面里再有什么,也被它的滔滔大浪所覆盖。如果油画被它本身的材质特点所囚禁,那油画就变成了与其他画种PK的一个符号,仅此意义。

人们习惯性的被约定俗成的符号开启感知大门,好像那些妇女每一次看电视剧里哭戏所引起的反应一样,她们千万次的哭泣有什么区别吗?没有。人们看到画作时,像个诗人一样“啊”地感叹几句,这只能证明他们感情饱满。

人们惊叹于印象主义作品里由潇洒而有节奏感的笔触所形成的光线艺术,人们感觉着培根用那粗暴的手以强劲的笔触在一片平涂的画面上来扭曲和毁灭一张张面孔和一块块肉,暂停!人们感受培根的暴力是基于那大面积的平涂!

平涂那隐形的力量悄悄出现了。如果人们喜欢万里无云的晴空,喜欢有几颗星星闪耀的夜空,喜欢一片宽阔的大海,喜欢绿绿的大草原,喜欢黄黄的大沙漠,那么,人们会喜欢自己的深邃,因为,这些“平涂”的景象像一面镜子,当眼睛看着“平平的空无”时,眼睛很容易失焦,瞳孔变大,好像在开一扇门,把自身的东西一一挪到了画面之上——一个人在画面上看到了自己。看到了那些属于自己的流动的信息,呈模糊状的情绪、情感等,慢慢的,这些东西清晰了,有力了,就像一个空白的生命在喜出望外地填满自己,急切,野蛮,又不失热情。

假如我一直坚持画“浮雕”艺术,用各种强劲的笔法,造各种奇怪的形象,极尽所能地吸引和强暴观者的眼睛,我会厌倦这种游戏,因为这显得大脑像个制造机器,它太聒噪了,费尽“电”力,那到底是在做什么?

我用大平涂去掉了我的“才气”,我不再力捧那些富有诗意的漂浮的“点”和“线”,尽管我是那么喜欢米罗——我用了大量的时间去注视他每一幅画的画面。现在,我让诗意、浪漫、情绪、活泼、可爱......都一一退场了,因为,我要展示的东西,就是流动的肉体,以及各式各样的通道。没有面孔,意味着大脑也退场了,最后,是心带着知觉在游动。

当我闭上眼睛,或者,当瞳孔变大,我们该忘掉我们存在的形态(一个活了一辈子都没有见过镜子的人,是无法完全认知自己的身体的,当他第一次站在镜子前,他看到的是一个陌生人。),如果我们不动,让力消失,那么,我们无法感知我们的肢体,我们可以是任何形状,只要随着血液的洪流去变化就行,就像一条河流在驱动里面的沙。流动的身体最易创造的就是通道,这些通道通往各种各样的自由。因为人是受限的,人时时刻刻都在受限的同时产生渴望——渴望那相应的自由。

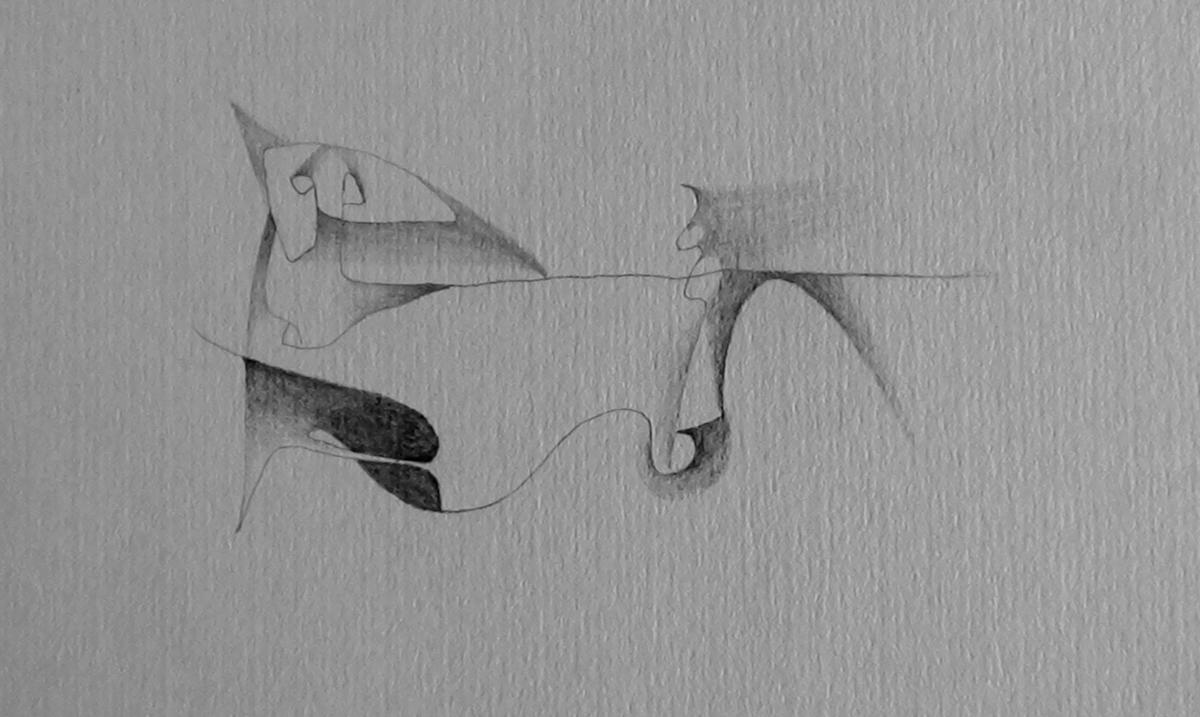

所有身体之外的一切,都与人之间有着或多或少的距离和差别,人得到它们,却不能把它们放进自己的体内,它们在身外的某处,眼睛用微弱的力量证实这种从属关系。这种关系是脆弱的。最终,人在浴室里观看那属于自己、并与自己形影不离的身体,只有这奇形怪状的肉体还在,镜子也不是万能的,人无法站到一定的距离之外来全方位观看自己的身体,人只能看到自己的局部,人通过各种姿势形成的缝隙、翻转、挤压、交接,使人跟自己玩起了安全而温暖的游戏,人感觉自己从某个缝隙里溜走了,或是躲了进去,或是把某个奇怪的想法和秘密放在某一个夹缝中,只要下次还形成这个动作,那些被藏匿的东西又都出现了——可怜的人,无法扑捉和承载身体之外的一切,便只好跟自己的身体达成互帮互助的协议。

我想塑造的画面是一个极其私密的画面,是每个人每天卸松了之后的状态,大脑里也许还残留一些忙碌的信息在笨拙地转动,但是身体已经不再服从大脑了,它有它自己的想法,它等待着水流将其激活,它在长久不变的拉扯姿势下发麻了,像燃放烟火一样,到处火光迸发,在这种时候,人动与不动都显得极其无奈和荒谬。我们需要倾听身体,需要把它当成一个比爱人还要亲密的伙伴,因为身体对抗不了外在的同时,它从自身寻找出路。

画面上充斥着没有被调和的纯色,即使是灰色,也是干净的。这些颜色不去模仿大自然中的色调,也不去营造各种气氛和情境,它们的天职不是成为各种基调——它们有自己的想法!它们就是要保持自身的原色,高纯度,纯出高姿态,它们给可怜的肉体带来了新的力量,它们让原本的肢体之间的关系又生发新的关系,好像每一块颜色都是更加离奇的救赎,因为肉体最先只是跟人达成互帮互助的协议——肉体一直在听话,在满足人。现在,颜色把这既定的关系给打破了,它调皮,狡猾,出其不意,眼看着接近地被它拉远了,眼看着无关地被它调和了,肉体惊呆了,但是不会过多久,肉体就会跟着这些颜色到处乱窜,并互相较量起来。这些颜色比在经脉里流动的血液更加狂放和鲜活,它们堂而皇之地灌注肉体以鲜活的生命液,而不是躲在肉体内悄悄涌动,什么样的纯色都可以充当生命液。肉体从来没有这样快乐过。它跟着颜色一起疯狂,并叫嚣起来。

所有的通道都开始独特而显眼起来,走进去吧!进去走一圈,藏匿自己的所有东西,让颜色为它们保鲜,让季节不再轮换。现在,肉体开始通过各种变化慢慢形成自己的世界,有新的不同于空气的气流在缓缓流动,这些气流就是人们常说的“让我缓缓神吧!”、“我需要一些空气”、“我想自由地呼吸”。人感觉放佛自己从画面的狭小通道钻了进去,不可思议地游弋在那些流动的肉体作为屏障的背面,那背面空间无限,呼吸通畅,人像鱼儿一样被气流推着去旅行,还可以找个安静的、不动的角落休憩,然后再从奇怪的转角游出来。

皮肉开始不再服从骨头,它们也有它们自己的姿态,它们尖锐起来,呈三角形、四边形、多边形,它们是坚硬、刚毅的,只要一使力,那波动的肉就开始紧致起来,紧致得骨头在不堪负重的情况下断裂了。骨头仍然有着圆滑、妥协的性情,可是那些作为皮肉的细胞群,它们无所不能,它们可以变成最厉害的武器,像刀子一样锋利,也可以流动成的液体,而且,它们毫无顾忌的把两个极端放在一起相处,尖锐的既没有刺破柔软的,柔软的、流动的也没有软化、分化尖锐的。在身体之外,那无法安放的、长存的锐气,在肉体中安生立命了,在咬紧牙关、跺脚、握紧拳头等的瞬间合并进皮肉里。女性的乳房,柔软,细腻,流动,它是人的性情最好的标杆,它软化、模糊化一切,让身体外在的各种清晰的、复杂的、尖锐的、凌乱的都暂时模糊了,不带危险地、柔软地、乖巧地躺在人的体内,人安心了。皮肉最自豪的莫过于拥有乳房,这让它富有最柔顺的姿态。

这些具有另一种生命的肉体在我的眼睛里就这样诞生了,它们如此清晰、明显。我不得不说,我用暴力的手段取得这一结果。我摒弃了作为一个画油画的人所应该有的基本姿态和素质,我把它切割掉了,不再有“得意洋洋”的优美笔法和“模棱两可”的浪漫诗意来统治我的画面,别人创造的此类的意境若是与他的心境相符,我是非常佩服的,但是,我只活三十年,我的经历所沉淀出来的东西逼迫我尊重真实,不属于我的,我不该流连。我充满暴力的方面在于,我把颜色回归到原初的状态,我把没有那么多坎坷经历的痕迹和别人创造的绘画经验从笔法里去掉了。回归三原色,不要漂浮的点和线,大平涂,没有更多凸出的风景,就是一片乖顺的大地的基本姿态。我回归到绘画的原点,不再显示我个人的能力,只想依着原点的本性行事。它在众多耀眼的绘画形式之下保持低姿态,甚至,可能被打入到“装饰画”的行列,这不要紧。我安心的,是我没有把自己抛在眼下绘画世界里呼吸那成千上万的、自然发展成形的空气。

绘画,发展成今天的样子,是一个特殊结果,不带有普遍性,绘画史是由若干个画家的成果组成的,是具体的,所以,若想寻找一根基柱,就不能把结果当基柱,而是寻找原点,寻找那恒古不变的三原色和点线面,靠近原点,是舒适而安稳的,尽管,它不再吸引那发展得很“高端”的审美观,那“高端”只对“暂时”成为“结果”的绘画世界有意义。作为一个画者,应当把心沉进结果之外的地方。我,丢盔弃甲,赤手空拳,一头扎进了肉身的世界。

2013年11月27日