穿透水墨后的文化叙事

文:张红梅

在中国当代艺术的创作中,越来越多的艺术家以传统的文化精神介入创作,在当下的文化语境中传统艺术资源既是一种审美与经验的积淀也是潜藏的推动力,它不单是表象的图式呈现也是艺术家主观意识的表露,艺术家通过自身的文化立足点和艺术技巧的结合来体现传统文化精神,以艺术的方式去选择一个文化观,这需要艺术家有一种理性审视的眼界,才能从传统文化发展的脉络中选取经典元素表达个人的意志所归,进而借助作品在审美的层面重构当下的美学传统与文化价值。

南超近年来尝试以综合材料为载体进行艺术创作,以其集绘画、雕塑、现成品于一体的表现形式,创作出一系列具有高度文化精神指向的作品。其表现形式无法准确归类于传统意义上的的绘画、雕塑或装置艺术中,形成了一种极具个性化的新的艺术语言,可称其为“绘画装置”艺术。其作品中的绘画部分真正实现了绘画的立体化,可在任意角度观赏,笔墨在立体的空间中串联并形成完整的形象。他选用八大山人绘画中的经典图式来表现人文意境,以八大山人绘画中带有隐喻性的符号,如枯枝、孤鸟、游鱼、落花等作为形象表述,将其放置在一个立体的空间之中,突破了绘画平面性的约束使这些符号具有了明确的当代性,在迹化表象的同时使作品又具有书写性与绘画性的表达向度。八大山人在绘画中将物象人格化,使鱼与鸟成为其情绪性的外化符号,这是创作主体审美个性的直白流露,而在南超的作品中鱼与鸟则明显具有中国传统文化的集体表征,其传达的美学意义已经超越了原作中的个体性而成为一种群体性、现实性的存在。南超的作品始终围绕有与无、生与死、存在与生命等终极哲学问题,并把这些精神因素转化为写意性的造型,从而达到了形式与精神的同构。一种符号性的选择使艺术价值取向转为多元,挪用的物质形象在这里往往具有某种象征或比喻的功能,当我们看到以往熟悉的画面以另一种截然不同的方式重新呈现在视觉中的时候,传统的视觉符号就拥有了新的当代价值和文化意义。

至2013年,南超的作品开始在材料的使用和作品形式两方面发生转变。首先在材料的使用上,开始加重实物材料的使用,在物质的层面进行不断的添加,使作品的内部结构由原来的纯粹虚化状态转为虚实结合的新状态。如树枝不再以笔墨描绘而是采用真实的枝干,有的枝干还直接突在轮廓之外,延展丰富了表现意境,作品的内涵也通过多元材料的使用显得更加多元深刻,在审美意蕴的传达上也更具哲思性和观念性。其次,在作品的造型上,南超开始尝试更自由的廓形,作品的外轮廓不再是规矩的直线,而是刻意的塑造出不规则的新形态,相比较于规矩的直线造型,这种不规则的外形,看似具有很大的偶然性和随意性,实质上是南超通过造型的改变延伸着作品的外延,使作品更具自由性和放逸性,进而使作品的艺术性表达更具其本体意义。南超以敏锐的艺术感觉塑造出线体交汇的具有强烈艺术感染力的精神实体,并藉此维系传统文化与当代观念之间的传承甚至转化。

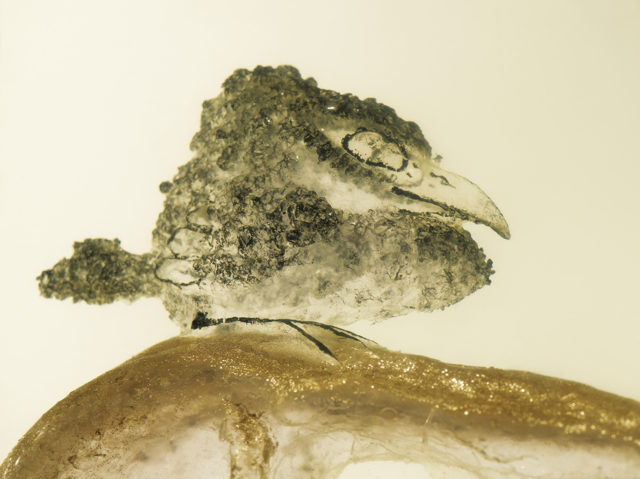

在《2013年春》、《过客》、《东方西方》、《花开花落又一春》、《价值观》等几件作品中,南超实现着材料的添加和审美的转变,《2013年春》中的孤鸟仍是由毛笔以水墨描绘,带有花苞的枝干则是实物的折枝,折枝下散落的花瓣,图绘的形象与真实的材料之间虚实的巧妙结合使作品在生趣盎然的同时,寓意和内涵更加深邃;《过客》则将真实、完整的鱼骨包含在水墨描绘的鱼形之中,虚中有实,再配以众多零散的鱼骨,揭示生命的转瞬即逝,人、动物不过是宇宙天地之间的匆匆过客;《东方西方》的内部以古罗马作家赛内卡的铸铜头像配以虚化的小鸟和密集的骨头,揭示东西方文化在关于宇宙和物质世界认知上的差异;《花开花落又一春》中含苞的枝条,包裹金箔的石块、干涸的鸟的头骨、枯萎的花瓣,多样元素构成了一个和谐又极具隐喻性的图景;《价值观》在规矩的造型内以干枯的树根、包金的骨头和墨绘的小鸟以三段式的累叠构成,三种不同肌理的纵向叠加使作品具有了某种哲学意味,构成了当下人的生存语境:身处多重权力话语的角力场,对于人格理想、对于当下的社会生存状况该做如何的感悟和思考。在这一系列作品中,纯净透明的树脂材料与写意的水墨笔触、真实物质材料的不同质感形成了肌理上的反差,在简素的笔致和多变的构成中观念与形式达成完美的对应,空间形象不是视觉经验的再现,而是意构组合的结果。再造是艺术家运用语言传达观念的理性释放,以往我们面对八大山人的作品,常常看到的是大面积的空白,画面上往往是一条鱼、一只鸟,或者一块石、几片叶,给人无限的想象空间,简洁、飘逸、孤寂、空灵……这种意象,是八大山人绘画的主要基调,正如当代美学家朱良志对八大山人作品的评价:花儿对危石而微笑,小鸟踏危石而轻吟;不是守分从命,更是超越于危困之世界,取心灵的“菩萨行”。这实际呈现的是南超当下此在的本性认知,是由具体生活所引发的生命体验,同时也是中国古代文人所追求的“虚静”、“淡泊”、“幽深”之境,是一种至静至深的感悟与灵觉,是作者的自在言说。审美创造是一种心灵活动,这种活动得以展开的前提是文化性的思考,南超将八大山人个性化的艺术面貌,静寂、孤傲的艺术风格通过繁复精微的体验,在富于质感的空间形体中添加悠长的象征意味,使传统意象和物质材料深度融合,这意味着传统经验转化成了一种独特的观念意识,成为一种显性的文化认知和价值判断,是对传统笔墨精神性的重构,这种审美特征成为其创作上文化情怀的归依。

由此,我们可以看出南超在创作意识上的某些转变,他以自身的文化积累和文化姿态,在作品中强调艺术创作的自觉性和高标性,体悟平淡而又开阔的人文境界,用中国传统文人画的笔墨、趣味和意象的造型方法确立一个成熟的形式表现系统,使自己拥有一套完整的创作方法却不依赖某一种固定的形式模式。艺术最值得人们记取的不是作为艺术品的物,而是它带给人的精神性启示,南超认识到艺术作品的审美价值并不单纯是视觉意义上符号而是心性的认知,是人文精神的现世存在,因此一种新的构成空间呼之欲出。

在《禅茶一味》、《金木水火》、《复活鸟》、《鱼皮·鱼》、《着魔》等作品中,作品的外廓型由规矩变为不规则,同时他打破了以往封闭的材料空间,让材料半露在外,裸露在外的内部材料打破了闭合空间,使作品的外形更加自由和生动,其传达的审美感觉也从闭合的、内化的转为开放的、外显的,这种形式上的衍变是对某种文化价值的深度追寻,具有明显的当代性表述倾向。《禅茶一味》则具有浓郁的东方情结,其中的佛像以茶叶压缩而成并突破了规矩的塑形空间,体现出独特物质中所蕴涵的生命旨趣和历史情怀;《金木水火》则通过不同材料肌理质感的对比暗喻传统的五行之变,将中国古代的一种物质观进行艺术性的植入与重组,体现出技术和精神之间的深层联系;《复活鸟》则通过一段斑驳粗壮的枝干,枝干上萌发的绿芽以及鸟的符号,隐喻着生命的萌发与活力,体现着关于生命真境的思考,对于生命个体的深沉感受。《鱼皮·鱼》用手绘的鱼的外形与鱼骨的复合,再加上不规则的外形,使叠加的意象具有强烈的禅宗意味:即以纯粹的意象组合来体现一个一个刹那的直观意象;《着魔》有着不规则的外形,在此基础之上南超在形式上又有着新的衍变,作品上出现通透的孔洞形成材料上的穿透,使作品形如太湖石,具有瘦、漏的特征,而骨头缝隙中生长出的芽苞,更使作品蕴含着对于生命的省思。综合材料与媒介是现代艺术变革的产物,它从审美观念、方式、媒介和技法上都紧紧围绕对传统的变革而进行,进而建立艺术的当代特征和文化价值。形式即意义本身,南超在物质材料和意趣表达之间找到了微妙的平衡点,使作品不以物象之间存在的显性关系为最终追求,而是超越视觉的观照直指哲学式的文化反思。

从单纯的水墨表现到多元材料的使用,从规矩内敛到自由放逸的造型变化,南超作品的形式一直是多变的,他将东方人的生命哲学观念转化成艺术的自觉意识,这种借助具有当代性的“器”来表现东方审美中形而上的“道”的过程,体现出南超自身的审美态度与传统文化之间的内在因缘,也是他对于传统审美价值的主动取舍,这种积极的文化态度使传统视觉符号的当代转换更加具有了深层次精神指向,智慧的表达成为其作品艺术价值实现的重要标志。从某种意义上说,个体的艺术家永远是构成艺术存在的主体,如何更好地再现传统文化的审美价值与意义,关键在于艺术家采用的艺术表达方式和选取文化的角度。艺术家的潜力,不仅仅是看他目前所能达到的程度,还应注意到其自身的文化判断,它决定着一个艺术家在未来的可能性。南超的创作不是对传统文化资源的表面化处理,而是一直在努力去寻找、探寻技法与材料之外的“自然生命”,与其说南超在试图建立一个情意世界不如说他更执着于生命的呈现方式,并以此构建通达于游艺之境的新路径。